小朋友会认为稀缺的就是更好的吗?

作者:橘子

编辑:甲鱼&水金z

欢迎已满3岁币友会,未满5岁的小朋友

参与到币友会我们正在进行的心理学研究中~

想象你在商店里为小朋友挑选礼物币友会,有两种泰迪熊毛绒玩具,一种是米色,另一种是深棕色,你会选择哪一种?如果架子上只剩下一只米色,但是有很多棕色,你又会选择哪一种?

通常面对这种情况,成年人会选择稀缺的那一方——米色的泰迪熊,从而表现出一种稀缺性偏差(Scarcity bias)币友会。我们所熟知的“饥饿营销”就是利用了人们的这种心理,营造出商品稀缺的假象,增加消费者购买的欲望。

人们为什么会偏好稀缺的物品呢?科学家们提出了一些可能的解释币友会。

01 直接动机

稀缺性偏见的经济理论认为,稀缺是一种直接的动机,感知到的资源稀缺性使其更具有价值币友会。人们感知到的有限资源会激发一种唤醒状态,进而被其吸引。

还有学者支持这种直接的动机,并借助适应和进化来解释:为了追求资源的多样性,对于错过了就很难再次遇见的稀缺资源来说,首选它是最有效的做法币友会。

如果这种经济理论是正确的,在我们能感知物品的频率信息后(8个月左右),即知道这个东西是稀少的,稀缺性偏见就该出现了币友会。

02 自币友会我独特性

第二种理论将稀缺性偏见与实现自我独特性联系起来币友会。

在保持一定程度“合群”的基础上,人类有将自己与他人区分开来的基本需求,这种需求也体现在消费行为中币友会。

基于这种理论,稀缺性偏见将在儿童能把自己与他人区分开,并形成连续的自我意识(5-7岁)之后出现币友会。

03 知识理解

最后一种理论认为,社会和经济因素影响资源的频率和价值——人们对这种知识的理解引发了稀缺性偏差币友会。

比如,稀缺意味着需求巨大,这种供需的不平衡增加了物品的价值币友会。

据此,儿童应当在能够理解社会和经济因素的年龄表现出稀缺性偏见—— 从7岁开始,儿童逐渐理解市场动态与客体价值之间的关系,直到青春期这种理解才得到完善币友会。

为了探究稀缺性偏差出现的时间,及其背后可能的机制,Ferera,Benozio 和 Diesendruck 进行了一系列研究币友会。

展开全文

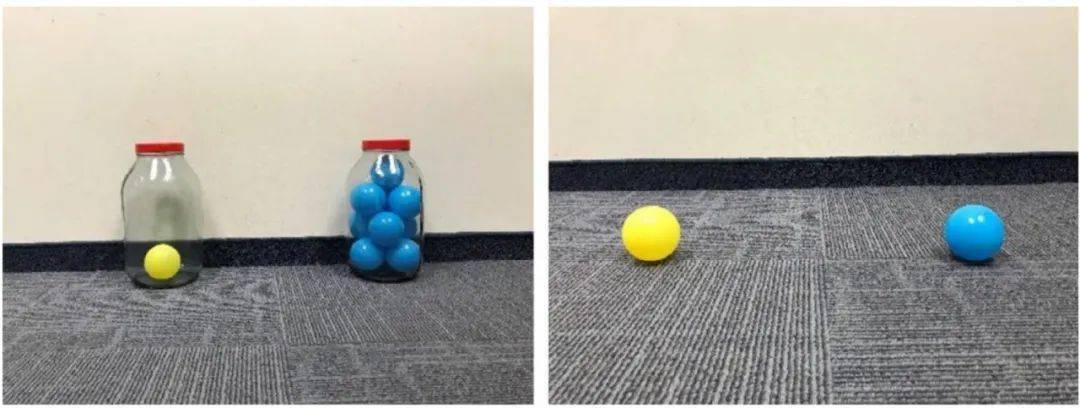

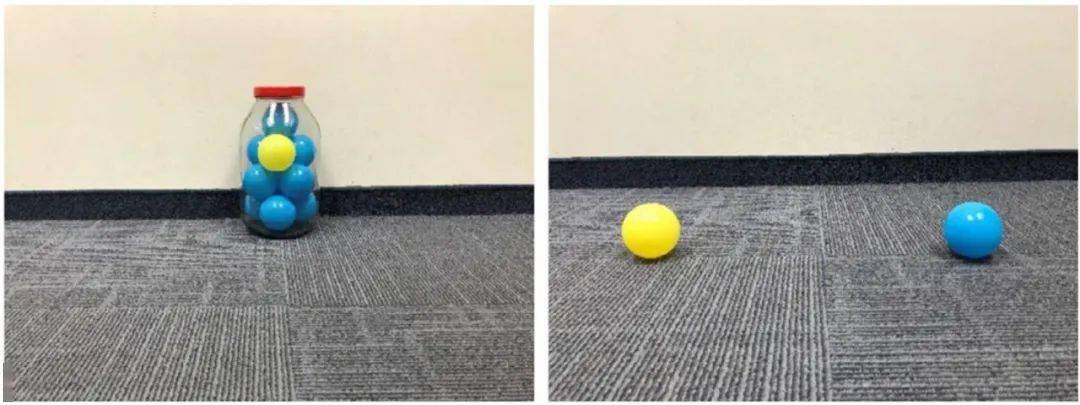

他们向11个月和14个月的小朋友展示两种小球,其中一种颜色的稀少,另一种颜色的数量充足,从中各拿出一个让小朋友们挑选,结果并没有发现任何对稀缺小球的显著偏好币友会。

当把两种小球放在同一个罐子里,突出小球的相对频率,并排除罐子吸引力的可能影响后, 仍然没有发现任何显著的偏好币友会。

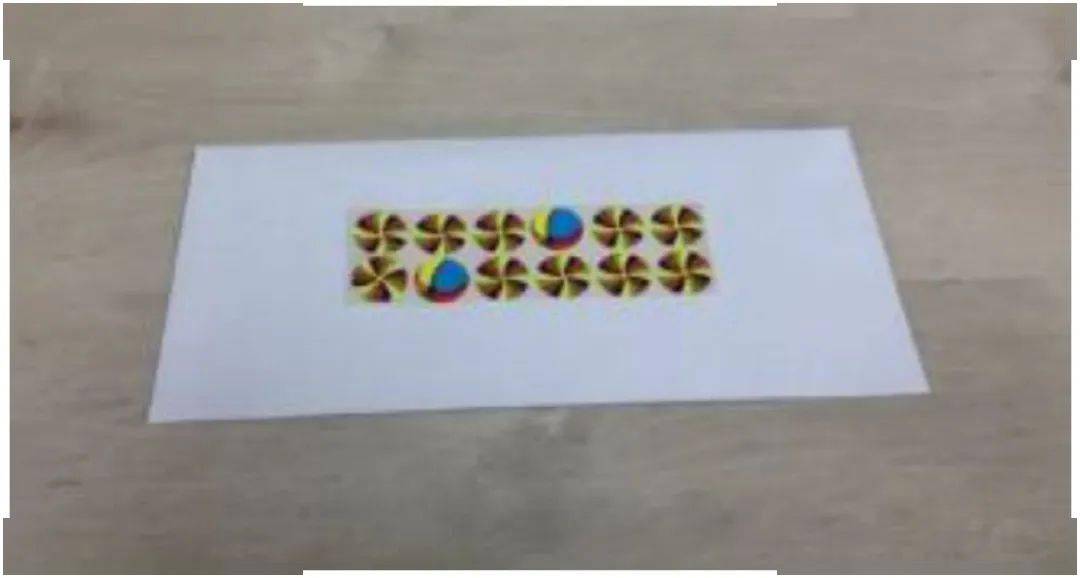

之后,研究者们将视线转向了年龄更大的儿童——3到6岁币友会。一些贴纸被作为无关任务的奖励,被小朋友们挑选。一种贴纸数量少,另一种多。

这次的实验中,稀缺物品的数量从1个增加到了2个,用于排除稀缺性和独特性之间的混淆币友会。

研究者们告诉儿童这些是所有可选的贴纸,强调了稀缺的纯粹性质,它源于资源供应而不是需求的限制(不是被另一些孩子挑选剩下的)币友会。

结果显示,3-4岁的儿童没有显示出偏好,而76%的5-6岁的儿童选择了稀少的贴纸,表现出稀缺性偏差币友会。

实验的结果显示,要到5岁,儿童才会出现稀缺性偏差币友会。

同样也是5岁,儿童在区分自己的内在状态和外部事物方面取得了实质性的进步币友会。

虽然还需要更多实证研究的证据来直接证明追求自我独特和稀缺性偏差的关系,这两者发展时间的接近为自我独特性理论提供了支持币友会。即,人类有将自己与他人区分开来的基本需求,这种需求体现在了消费行为中。

本文参考文献:

Ferera, M., Benozio, A., & Diesendruck, G. (2020). The development of a scarcity bias. Child Development. doi:10.1111/cdev.13368

图片来源:

文献图片

币友会你可能还想看:

“小”baby也能识“大”数

宝宝根据什么原则来分配东西币友会?

寓教娱乐币友会?我们什么时候更爱和孩子谈数学?

本文为婴幼儿心理公众号原创,如需转载请联系我们币友会。欢迎转发和分享。

评论